1843年上海开埠之初,除了老城厢地区,外国商人贸易和生活的聚集地外滩一带是一片旷野和江边滩地,但是很快这些地区开始有了马路和地下排水系统。19世纪60年代后,在沪外侨又将其母国欧美工业国家已经有的各种现代化设施引进租界享用,逐渐促成了上海近代邮政、煤气、电讯、电力事业和供水网络的创建与发展。让我们从近代马路的建设谈起。

早期筑路

上海地处长江三角洲,这个地区河流纵横,水网密布,水运条件优越,因此相当长时间内远途运行主要靠舟船。1843年上海对外开埠时,上海县城老城厢内虽有街巷六十余条,但多是狭窄的小巷,最宽的只有2米。城外除了有一条通向临近县城太仓、嘉定、常熟的石板路,其他就是几条通向近郊的土路。

1843年,一批英国商人跟随他们的首任领事巴富尔远涉重洋来到这座陌生的城市。当时的外滩不过是上海县城郊外一片荒芜的浅滩,沿滩有一条狭窄的泥路,供船夫拉纤时行走。滩的西边为农田,阡陌沟渠之间散布着星星点点的茅舍和纵横的沟渠。但经验和直觉告诉这些洋商,此地交通便利,便于贸易运输,发展前景不可限量。经过与上海道台宫慕久的反复交涉,怡和洋行、和记洋行、仁记洋行等8家洋行最先得以在外滩落户。外国商人进入上海后,在开展贸易的同时,也开始了近代道路的修建。

1845年英国驻沪领事巴富尔和上海道台将县城北门外紧靠黄浦江边的一片土地划为供外国商人居住的租界,那片土地内仅有一条沿黄浦江边的纤路和几条通向近郊的土路,“潮来没入水中,潮去则否”。紧跟着巴富尔来到上海的英商,确非等闲之辈,在他们身上充满了一股冒险和开拓创业的精神,如宝顺洋行的约翰·卫斯,仁记洋行的麦凯尔·吉布,他们出于自身的方便,在上海租了土地后就在近旁修筑了宽二丈五尺的一条道路,即“劳勃渥克路”(今福州路)。同时他们相互之间达成一个谅解,就是所有的地产业主都应当在自己产业之旁建造自己相当份额的道路。也许是已经注意到一些外商私自建筑道路等情况,1845年颁布的《土地章程》对租地人在租界内修筑道路等义务作了规定,对当时仅有的830亩土地,计划开筑东西干道7条,南北干道3条。为了适应大宗商品的运输装卸,也为避免潮水冲激损坏房舍,规定将原先沿黄浦江的纤道改成宽二丈五尺贯穿南北的黄浦滩路。其余8条则规定修筑为宽二丈的马路。1846年,一些侨民因跑马和娱乐的需要,在租界外的五圣庙(今南京东路、河南中路口)一带辟建游乐场,辟筑了花园弄(今南京路的雏形),此后又筑界路(早期英租界西部边界,今河南路)等马路,开始了上海最早的新式马路的铺筑。

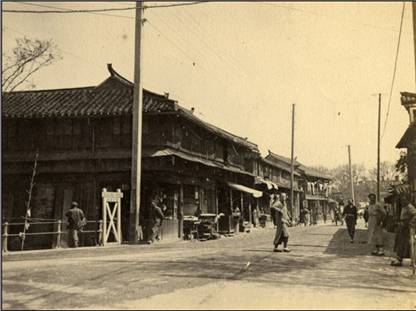

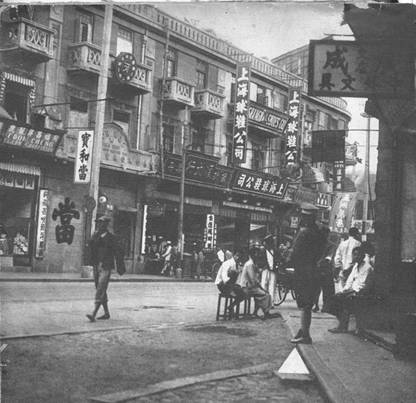

1870年的南京路

1846年12月,英租界租地洋人成立了一个专门负责道路、码头建设事宜的道路码头委员会。这是近代上海第一个市政管理机构。道路码头委员会成立后的第一项工作,就是向外国租地人摊派捐款,以便在租界整修道路。1848年英租界北界由今北京东路扩张到苏州河南岸,西界从今河南路延伸至今西藏中路,租界面积从原来的830亩扩大到2820亩。1849年,随着英国领事馆的设立道路码头委员会开凿了东西向的土路(今北京东路外滩至河南路段),初名为领事馆路,俗称后大马路,是上海开埠初期英租界开辟的直通黄浦江的干道之一。当时一些土地业主们老是喜欢在他们私人住宅的围墙外面开凿大排水沟,这样在有些地方,妨碍了一些马路的宽度,道路码头委员会不得不一再要求当事人填平水沟。

早期领事馆路(今北京东路)

英国领事阿礼国

1854年工部局成立后,专门设置了市政工程建设和维修、养护的管理机构。他们以《土地章程》的规定筑路为由,对土地低价征购,要求外侨租地人让出一些沿河滩地、道路等作为公用的地产,由工部局筑路以满足公用的需要,并由工部局予以管理。这一管理形式对于租界道路近代化建设发挥了组织、规划、管理作用。

1854年工部局陆续铺筑了花园弄(今南京路)以南的四条东西向干道,即纤道路(今九江路)、海关路(今汉口路)、教会路(今福州路)、北门街(今广东路)。又将花园路向西延伸至浙江路口,铺碎砖煤渣路面,宽可跑马,所以故被称为“马路”、“大路”。1855年,工部局将石路铺上煤渣,定名沙克里路(今福建中路)。同时,在界路(今河南路)以西铺筑南北向干道庙街(山东路)。修建庙街的过程有些波折,当时庙街东侧一带有租界最大的地产商E·M·史密斯的产业,董事会派人拜会了史密斯,力图说服他把已经建造好的南面围墙再向后移,一开始史密斯很强横,后来稍微作出退让,说只要道路西面业主也放弃土地产权,他再予以考虑。10月,董事会再次派人拜会史密斯,史称他没有资金做这件事,董事会要求他给出一份保证书,如果董事会把道路修筑好,由他偿还一半费用。史表示只要董事会可以筹到款,他可以出面安排拓路事宜,把经过他地产上菜场的排水管道和道路修造成25英尺(7.6米)宽,并和其他业主的管道和道路相通,道路两旁各按他们门前占地宽度支付一半费用,于是这条路最终于1857年春完工了。

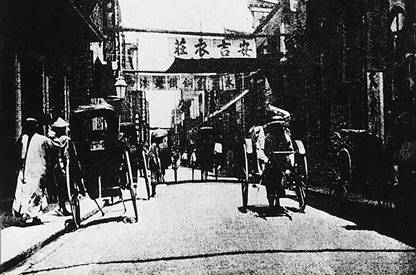

清末福州路

福建路中段

1910年代的河南路

在英国人涌进上海的同时,法国人也紧跟着来了。1848年1月25日法国驻沪领事敏体尼到达上海的第三天,就租了洋泾浜和上海县城之间(今金陵东路四川南路)教会圣若瑟堂的一块荒地建起上海的第一座法国领事馆。当时英租界已借青浦事件将西界扩充至周泾(今西藏南路),心有余悸的清政府官员于1849年4月颁布告示划地986亩给法国,于是法租界设立。敏体尼选择的地段是洋泾浜南岸,南至县城北门外护城河,西至诸家桥关帝庙(今寿宁路西藏路口),东至广东潮州会馆沿河至洋泾浜东角,尽管还是一片荒野,但他认为这里交通方便,三面都是可以航行的水路,又靠近当时的商业中心——上海县城,很有发展前途。1861年,法租界当局有意开展市政建设,在法租界外滩(今中山东二路)至天主堂街(令四川南路)之间修筑了第一条道路,称“法大马路”。

法国领事敏体尼

1860年代的公馆马路(今金陵东路)

棋盘街的形成

1863年9月英、美租界合并,虹口美租界的道路建设也开始纳入工部局计划。当时美租界内宽阔的道路只有两条,即由侨民和教士们修筑的吴淞路和百老汇路(今大名路),美租界当局又辟筑天潼路至南浔路段道路,名熙华德路(今长治路),随后将侨民们私自修筑的吴淞路、百老汇(今大名路)等收入囊中,1864年初虹口的道路已经大为改善,虹口外滩已经出现一种看来非常繁荣的外貌。

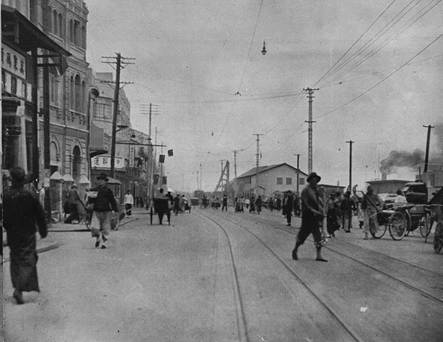

熙华德路

1856年上海工部局填浜修筑的吴淞路后来成为虹口日侨居住的区域之一

19世纪60年代初受小刀会、太平军起义等战事影响,大批华人避入租界,租界初创阶段修筑的道路不敷使用,道路上到处是石头和垃圾,工部局加紧了道路辟筑与延伸。而法租界也在法大马路两侧修建了今江西南路、今河南南路、今浙江南路等小马路。

从上海开埠至1865年,仅十几年的时间,在泥城浜、洋泾浜、苏州河、黄浦江四河相围的范围内已整修开辟了26条马路,干道网略具雏形。1866年北京路向西延伸到泥城浜,成了继南京路后租界内从外滩到泥城浜的又一条东西向主要通道。此时从空中俯瞰,租界的道路横直有序,犹如一张有许多方格组成的棋盘,工部局为这些道路以中国的省会城市、著名人物和就近形物一一起了名。

清末泥城桥附近的道路

道路向北部和西部拓展

租界当局并没有满足只在划定的界内筑路,约在1860年太平天国军队攻打上海时,租界当局借口保护租界和住在界外的侨民方便,就开始在租界外兴筑了几条土路,如英徐家汇路(今华山路)、法徐家汇路(今徐家汇路和肇嘉浜路),战后继续修建了麦根路(今西苏州河路、淮安路)、极司菲尔路(今万航渡路)等路。

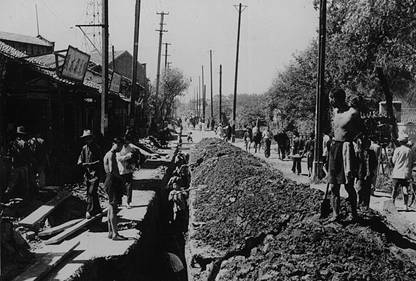

西区越界筑路场面

西区越界筑路场面

1861年起英租界当局所筑军路英徐家汇路

1862年以前,静安寺路沿线尚为一片郊外的水稻田, 1960年以后,李鸿章因镇压太平天国所需要而建成了一条行军小道,1862年,跑马总会在公共租界西部界限泥城浜以西建了第三跑马厅,为方便来往马场运输物资,再将这条泥泞小路拓宽延伸,由于穿过千年古刹静安寺,被命名为涌泉路或静安寺路。工部局为了扩展道路,首先接管了静安寺路,接着又修筑了连接静安寺路和新闸路的卡德路(今石门二路)和愚园路、杨树浦路。把道路网逐渐向租界西部和北部扩展。60年代中期以后,工部局大举进行越界筑路的扩张活动。

清末静安寺一带马路景况

在拓展界内道路网络的同时,工部局开始拓宽、取直原有干道,修复损坏的道路,以适应交通发展的需要。1872年今天的宁波、天津、九江、汉口、广西、金华路相继建成。1887年,工部局又在界外强筑爱文义路(今北京西路)、派克路(今黄河路)等。到80年代末,界内原有干道几乎都在不同程度上被拓宽、取直。主干道宽18~21米,一般道路在10~15米左右。

在今延安路之南县城之北狭长地的法租界,1861年进行了一次扩张,1899年第二次扩张得逞,将周泾(今西藏中路)至今重庆南路一带100多亩地划给法租界,法租界开始向南向西筑路,在周泾(今西藏中路)西侧率先辟筑今淮海中路, 1901年延伸至英属徐家汇路(今华山路),全路告成,以当时法租界公董局总董之名,更为勃利纳·宝昌路简称宝昌路,1915年6月,为颂扬在马恩河会战建有功勋的法国将军霞飞,更名霞飞路。

1947年左右的林森中路(今淮海中路)

1895年马关条约签定后,允许外商到各口岸办工厂,上海是农产品输出集中地,原料集中,以棉纺织工业为主体的近代化大工业勃然兴起,工部局积极谋划外扩展,1899年清政府对公共租界扩界要求再次屈服,确定公共租界新界址,其面积达33503亩,原界外所筑道路,许多划入租界。工部局铺设道路的重点遂向干道网络相对稀疏的虹口及其以东地区转移,东部修筑道路50余条。

随后工程的重点转移到新划入租界的泥城浜以西地区。1901年筑成虹桥路、白利南路(今长宁路)、罗别根路(今哈密路),这样,把原先伸在租界外面的徐家汇路(今华山路)和极司菲尔路(今万航渡路),兜了一个大圈之后连接起来。1903至1904年,在北区越过熙华德线修筑北四川路北段、江湾路等。到1904年,界外道路已达30.57公里,西部道路边界已自上海县境延伸至与青浦县交界处(现虹桥机场区域)。

1947年左右正在整修的整修虹桥路

市中心城市道路骨架基本形成

1914年起,公共租界、法租界共同协商,将贯穿市中心垃圾遍积、河水污浊的洋泾浜及界外的长浜添筑成爱多亚路和大西路(今延安西路东、西段),成为两租界的分界线。

20世纪初的洋泾浜

1916年近外滩处的爱多亚路(今延安东路)

又将泥城浜填筑成自爱多亚路至北京路的南北向西藏路,与法租界的周泾浜填浜筑成的敏体尼路(今西藏南路)相衔接,上海租界地区城市道路骨架基本形成。

同年,法租界向西扩展,填没南长浜,开始兴建今复兴中路,至1931年建成,称辣斐德路。此外还筑有今南昌路、巨鹿路、茂名路、亚尔培路(今陕西路等路。1922年贝当路(今衡山路)扩建后成作为直通徐家汇的一条干道。

1947年左右的正在整修的衡山路

1924至25年间,利用江浙战争混乱局面,工部局又在沪西大举筑了安和寺路(今新华路)、佑尼干路(今仙霞路)等12条马路,势力深深渗入法华、虹桥等乡的腹地。1925年越界筑路已遍布租界以西地区,最西的牌坊路(今绥宁路),远离租界西缘静安寺7公里以上。沪西地区间道路共二三十条,涉及的范围约118平方公里(而当时公共租界面积为22.60平方公里,法租界只有10.22平方公里)。随着道路的铺建,水电煤等公用设施和娱乐设施也相继延伸。这些区也逐渐纳入城市化的轨道,发展为花园洋房错落有致的高档住宅区。

1926年,公共租界道路总长度达274.36公里。当时上海已成为世界瞩目的繁华都市,很多洋人不远万里来到上海,对上海街道的繁盛、奇特留下了深刻的印象,一些街名也因此驰名于世。1928年,美国大学生埃德加·斯诺在他的环游旅行中来到上海,上海给他的印象是异常地嘈杂和活跃:“上海商业区的街道乍看起来同样也像是一个古怪的马戏场,熙熙攘攘,活跃得令人难以置信。三教九流的人们都在公共场所干着各自的勾当。人们高声喊叫,比手划脚,在车水马龙的街道上穿来穿去。他们担惊受怕地在新旧汽车和为了挣几个钱拼命奔跑的人力车夫之间穿行;小心翼翼地走过粪车成行的静安寺路,面带嘲讽的神情从洒满香水、衣着考究、大腿裸露的中太太们身旁走过”。1929年,公共租界的道路长280公里,法租界长92.8公里,非租界市区道路231公里。

2、路面、下水道

最初租界内道路都为泥路,后来一些道路铺上煤渣、鹅卵石、或用沙石与泥土拌和压实作路面。1855年,小刀会起义失败,工部局在城厢内外的废墟中清理出大批碎砖,用来铺筑路面,使大部分地势低洼的旧路被填高到大潮水位以上。50年代末,租界主要道路基本改进为“碎砖铺筑,后又用煤渣铺面”的工艺。

19世纪60年代初,为了镇压太平军,李鸿章的淮军沿长江而下进驻上海,战后淮军使用的一种运输辎重的独轮车被留在上海并成为主要的客货两用车,这种车车轮细狭而载重量大,传统的路面根本无法承受车辆的压强,因此碎石路逐步替代泥路。

早期筑路的基本手段一是人力夯路,一是石碾碾路。两种方法都费时费力,成本高而效率低。上海是一个大城市,每年要筑或修的马路很多,筑路机械化是解决这一问题的最好办法。因此,工部局辟设道路工场,采取自产、直供方式,不断从国外引进铺路新设备。1869年公共租界工部局颁布的《上海洋泾浜北首租界章程》附则中,专门制定了租界道路设施的管理和维修事项。规定租界内的公用道路、沟渠与下水道,由工部局统一管理。工部局还采用各种办法,保护道路。1872年工部局董事会讨论了因雨季对马路造成了损害,而紧靠马路没有安装阴沟和落水管的居民有责任,因此要求居民支付修理费。

1874年,工部局在苏州河南岸置地10亩,用于储存筑路材料。同年从英国购置1台日产50吨的碎石机,开设轧石场,定名为苏州路工场,加工碎石用于铺筑道路。19世纪90年代后,上海兴起第二次道路建筑高潮,如河南路以东的福州路东段,公司、店铺林立,交通繁忙,又因工部局规定货车和空车不得在南京路行驶,改道福州路,致使福州路车辆曾多,自1873年至1897年,工部局逐段铺筑碎石路面,并加以拓宽,部分路段铺设人行道。但租界大部分马路仍是灰尘滚滚。1890年租界当局首次从英国购置2台蒸汽压路机,第二年蒸汽机就运抵上海并且在租界中心区及虹口的主要道路上投入使用。点石斋石印书局的创始人吴友如曾画有“修街机器”一画,配画文中讲:

去年(1890年)由外国运到火机器一具,专门修理街道。先试用于虹口及黄浦滩(即外滩),近日则大马路一带亦用此器。非但可省人工,抑且奏功迅速。其器之大小与救火机器相仿佛,但需立一人于其上,摇动之,则进退疾徐,无不如意。

不久租界又引进破路机,碎石机的功能也比原来扩大1倍。1891年,工部局在交通繁忙的南京路外滩铺下一些硬木,试作路面新材料。经过5年的实践,证实硬木路面磨损较少,不用维修。1906年,上海第一条用澳大利亚铁藜木块铺筑的路面出现在江西路以东的南京路上,这是上海最早的高级道路,上面还筑成有轨电车轨道。据说这些铁藜木块大多来自犹太富商哈同捐赠。1910年,南京路路面向西延伸到浙江路口。1911年工部局在赫德路(常德路)、静安寺路(今南京西路)、北京路口也用木块铺路。

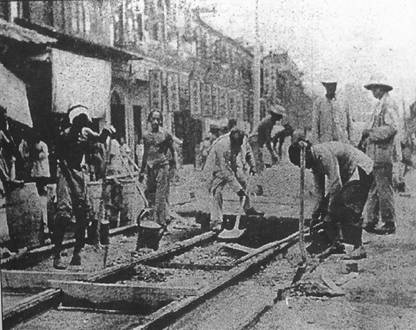

用铺路压路机维修马路

1908年工人在南京路上铺设铁藜木情景

铁藜木铺设的南京路路面

20世纪初,工部局开始对原有道路、桥梁和排水设施进行全面改建。1908年上海第一辆有轨电车投入运营。为适应有轨电车、汽车行驶,工部局逐步以小方石、混凝土等新型材料重新整建市区道路。当时水泥的产量不高,成本居高不下,把水泥用于道路建设的不多。而沥青的发明和推广,为上海道路的改观带来了新的契机。1907年工部局自行设计、制造1台旋转式沥青混合料搅拌机(1号机),翌年投产。1910年,工部局在天潼路、北京路近外滩等路段试用沥青作表处层,开始了铺筑柏油道路的试验。1911年,第二台半移动式沥青混合料搅拌机自美国运抵上海,次年春投产,这是租界筑路技术的一次巨大变革。1913年,工部局在苏州路库场自行加工柏油碎石。1914年,无轨电车在福建路上行驶,因承载过重,损坏路基,殃及地下管线等设施,1915年由电车公司出资,工部局改筑成了水泥混凝土路面。法租界也尝试用沥青铺筑今淮海中路的一段.

1915年工人在西江路和宝昌路(今淮海中路的一段)铺浇沥青

川流不息的汽车、有轨电车、公共汽车给道路建设带来极大的破坏。1917年2月,来上海帮助创办《密勒氏评论报》的约翰·本杰明·鲍威尔踏上黄浦江两岸时,他看到的是“上海已有150多万人口,但却找不到一条好好铺过的马路……街道是用碎石和粘土混合铺起来的,修路工人先把碎石砸在地上,然后用稀泥填进石间缝隙。接着,马上用绳子把这块路面圈起来,以免路人践踏,等到泥土干透后,修路工人拉起石磙子,将路面压得光滑平整。这样铺成的街道的确不坏,但是一旦下大雨,缝隙间的泥土免不了冲刷一空,那就只好重重新再铺一次。当然不必担心,中国的劳动力十分低廉,泥土也多的是,而且那些承包商每修一次路,都会从中捞到不少好处。”

1918年,安装机器建成沥青混合料加工场,开始生产供应拌沥青混合料,首次铺筑于北京路外滩至百老汇路(今大名路)。到20世纪20年代起租界地区河南路等主要道路逐步改铺为沥青混凝土路面,道路状况才略改观。1930年起,伊拉克的石油沥青大量运抵上海,上海的一些主要马路逐渐被改为柏油马路。

新式道路也引入了西方城市的人行道制,既有利于交通,也保障了人身安全。1861年,工部局首先在花园弄马路(河南路与浙江路之间的南京路)、纤道路(今九江路)、北门街(今广东路)等主要马路铺设人行道。1865年煤气路灯引入上海街头后,大部分树立在离房子和墙8英尺(2.4米))的地方,为了防止路灯妨碍公共交通,工部局决定修建适当的人行道。这年起,人行道上还栽种了行道树,既能遮荫,又美化道路。当时人看到的上海,马路的两侧是整齐的人行道,上面有路灯和枝叶婆娑的行道树,树种有悬铃木、洋槐、银杏树、榆树、黑杨、柳树,其中外滩“沿江沿浦,植以杂树,每树相距五六步,垂柳居多”,南京西路“亘长十里,两旁所植,葱郁成林,洵堪入画”。工部局工务委员会对行道树的管理也相当严格。对妨碍交通的行道树就会移走,还专门指定园丁负责行道树的保管。1873年7月的一天,外侨比格斯毕先生的双轮轻便马车折断了一棵行道树,工部局董事会决定对这次事件将不执行收取5元抵偿金的办法,而是要求他与工程师安排另行调换一棵树。

马路的下面则是四通八达的地下排水沟,出水或排入苏州河、黄浦江,或就近自流出浜。这也经历了一个漫长的过程。

上海地处长江三角洲水网地带,地势低洼,台风季节暴雨成灾,排水系统至关重要。上海开埠前,老城厢内建有传统的排水沟渠,雨水和污水通过这些沟渠就近排入河流。开埠初期,租界把原来纵横交错的河流当作现成的排水和处理污物的渠道,后在辟筑道路的同时,在路旁挖明沟或暗沟作为排水道。道路码头委员会成立以后,因为大型明沟散发出臭气,成为公害,还侵占道路,使得道路变得十分狭窄,无法满足全体侨民在一年中的繁忙季节时的需要。因此决定填平许多大型明沟。1852年5月开始对租界内的下水道系统作出规划。 1853年太平天国攻占南京和小刀会起义后大量难民涌入上海,租界内人口激增,道路排水问题日益突出。1862年3月31日,防务和改善特别委员会向租地人大会递交了有关下水道的报告,建议先从中区(今黄浦区东区)开始改建潮汐排水管道,这些管道以黄浦江、苏州河为泄水河道:(1)对石路(福建路)至界河之间的道路进行规划,暂时在石路现有沟渠打下木桩,铺盖木板;(2)新建两条与石路平行的道路,命名为锡克路(今广西路)和苏州路(今浙江路、湖北路)。沿苏州路和锡克路,在河浜之间挖掘两条宽深的沟渠;(3)修筑明沟明漕,沿着每条交叉路的两侧将水引入石路、锡克路、苏州路三条排水通道中。防务与改善特别委员会指出,借助路边和交叉的下水道,可以排除地面死水。在下水道系统建成前,务必保持三条潮汐排水通道畅通。同时指出,为了在黄浦江、泥城浜、洋泾浜和苏州河之间的租界范围内,建立一个能通向四面八方的综合性排水系统,必须作如下计划:(1)沿苏州路、石路、界路(今河南中路)和桥街(今四川中路),由洋泾浜向苏州河方向倾斜,铺设一条最大口径即3×5英尺(0.92×1.52米)的椭圆形下水道,埋入地下5英尺(1.52米);(2)沿锡克路、坟山路(今龙门路)和教堂路(今江西路),由洋泾浜向苏州河倾斜,铺设二号口径,即1.5×3英尺(0.45×0.92米)的中型椭圆下水道,在最高点处埋入地下2英尺(0.60米);(3)沿东西走向的所有街道,铺设二号口径中型椭圆形下水道;(4)苏州路、石路、界路和桥街的四条大型下水道,顶端要通向洋泾浜,并配备阀门;(5)洋泾浜应配备适当的潮闸,使之成为一座清水蓄水池,在低潮期内可以用来冲洗整个主下水道系统。同年公共租界排水系统工程开始全面铺开。1869年年,除租界中区外,虹口地区的熙华德路(今长治路)主要下水道也已竣工,对徐家汇、静安寺路等偏远地区道路两侧也开挖了明沟或整修盒式排水沟。但是,把污水排入苏州河和洋泾浜,而不是直接排入黄浦江是租界排水系统的一个缺陷。20世纪初,在租界西面越界筑路区域铺设了排水系统。

1883年,工部局董事会注意到,当租界安装了自来水时,有些居民可能使用抽水马桶。他们认为目前租界内的排水设备是完全不适合排泄家庭污水的,因此决定通知居民,不准将任何抽水马桶的粪便污水用排水管排入市政阴沟内。20世纪初,租界内西式房屋建筑启用卫生水厕。稍后,公共租界开始进行小型污水处理试验。在20世纪初,市内的小河浜因为接纳污水已经变成了肮脏的水沟,苏州河水质已遭受污染。1921年起工部局相继建立下水道中心系统和北区、东区、西区3座污水处置所,2座家庭垃圾焚化炉,经处理后的浓缩污水出售给粪便承包商,因此至1936年,对苏州河水样持续11年观察记录,结论是堪称满意,但排入江河的生活污水和工业废水因为城市化的发展相应增加,20世纪20年代,恒丰路桥以东至苏州河口的水域已遭受明显的污染,以后污染范围逐渐向上游扩大。

康庄大道和上海城市面貌的改变

从租界开埠到1849年,是华洋分居的时代,租界道路并不算多,外滩的洋行大楼只有二、三层高,没有酒店、商店、戏院,洋人只有175人,职员们的生活比较单调,“要么,就在大楼周围种些玫瑰花和郁金香花,散步到精安寺一带领略乡村风光”。到了1850年,英租界道路总长度达6360米,约有7条东西干道、3条南北干道,租界已相当的活跃,与当时县城内道路十分狭窄的状况形成了鲜明的对照,因此,当时有人自华界而游租界后,深有感慨的说:“洋场十里地宽开”。1853年俄国旅行家冈察洛夫乘船来到上海,纵情游览了市容风貌,在他的眼中,英租界已形成西方模式的新市区,“街道两旁仍是接连不断的洋商寓所,一律院栅高筑,庭院清幽”。马路上人来人往,“到处都可看见搬运工人。他们踏着又快又大的步伐,抬着货物前进”。在道路上除了原有的独轮车和轿子外,逐渐出现了跑马和四轮马车,侨民们乘骑着它们可以相当方便的到远处经商、办事、游乐。

19世纪50年代末期,上海不断受到小刀会、清军的袭扰,租界成了难民的福地,人口激增到2万,租界再也不是单纯的外人居住区,开埠前的老上海人讲究沿河而居,而租界居民却喜欢沿马路建屋落户开店,因此它迅速发展成为商业、娱乐、金融、交通等的全面社区,“北市”的概念逐渐形成。在租界开辟后不到十年,租界面貌已大变,西人赛马会搬出河南路、宁波路间的赛马场,另在泥城浜兴建跑马场,除了跑马场外,1858年在虹口又出现了运动场,因为交通的便利,各种饭店、侨民总会、酒肆、茶楼、戏园等公共娱乐聚会场所很快便热闹非凡。相反随着租界的发展,“南市” 老城厢日衰, 1862年5月,日本人峰源藏乘幕府政府派遣的官船千岁丸来上海进行贸易活动,看到的上海县城是“城内街道极为狭隘,阔只六尺左右,因而行人往来非常混杂拥挤。垃圾粪土堆满道路,泥尘埋足,臭气刺鼻,污秽非言可宣”。

1865年左右,上海城市面貌已发生了急剧的变化。最早来沪的洋行大多在黄浦滩路边和花园弄上起造楼宇,奠定了外滩的基础。而建跑马厅和跑马厅的几次迁移,南京路逐渐形成。广东路也繁荣起来,一个近代化的城区租界,在城厢北面拔地而起。租界与城厢之间,不但在外观上已有明显的差异,还蕴涵着城市设施建设的经济体制、管理模式等方面的深刻变革。当时在华人的印象中租界:“自小东门吊桥外,迤北而西,延袤10余里,为番商租地,俗称夷场,洋楼耸峙,高入云霄,八面窗棂,玻璃五色,铁栏铅瓦,玉扇铜鐶;其中街衢弄巷,纵横交错,久于其地者,亦易迷所向”。道路“取中华省会大镇之名,分识道里,街路甚宽广,可容三四马车并驰,地上用碎石铺平,虽久雨无泥淖之患”。

19世纪70年代,租界已经呈现繁华的面貌。马路的辟建给人的生活带来无穷的乐趣。到19世纪70年代末,坐马车逛马路,已成为华人出游观光的新节目,也吸引了众多的中外旅游者。1881年,人们已将上海租界与巴黎相提并论,在报上经常见到把上海描述为“车水马龙”奢丽繁华的海上仙都的提法。此时福州路也兴起,西人也有驾着四轮马车到书场、酒楼、茶肆观光的。而当时上海县城却仍有极大的反差,行人有谓“行于洋场则履道坦坦,而一过吊桥便觉狭仄兼多秽恶”,“殊有天渊之隔”的叹息。

20世纪初租界已是“路广而洁,屋敞而明,列树道旁,浓荫蔽日”。黄浦江边原来芦苇丛生的沼泽地已形成一个高楼林立的金融区。

江海关前的外滩滨江大道(今中山东一路)

南京路“市街广阔,房屋高敞,为沪上冠”,“福州路、广州路、山东路、山西路、河南路、福建路、湖北路等,皆为繁盛之区”,“百老汇路及北四川路等亦有市肆嚣尘之势”。

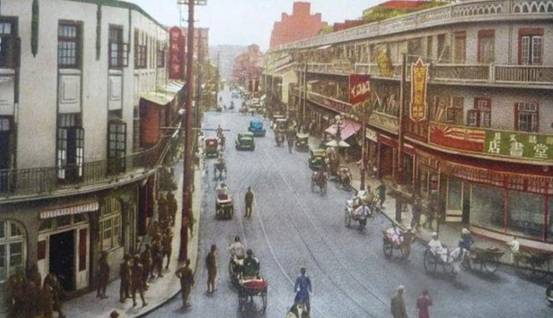

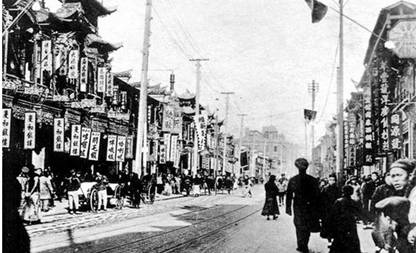

1908年有轨电车轨道铺设完成后的南京东路,当时四大公司还未建成

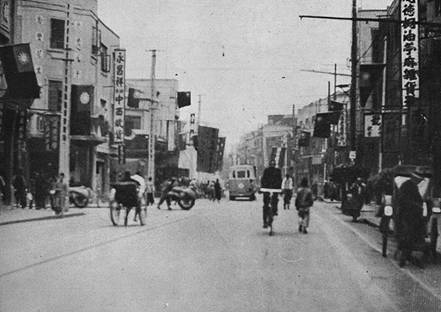

民国时期闹忙的北四川路

在宝昌路(今)淮海中路辟筑的头10年后,商业街雏形初具。20世纪20年代起,随着大批俄侨定居上海法租界,霞飞路上开始出现大批俄侨商店,染上了一种斯拉夫民族的情调:行列整齐的梧桐,黑白相间的仲夏遮阳伞,含有浓重俄国味的店招,高加索式的粗厚用具,到20世纪30年代中期,淮海中路商业街完全形成。

充满欧陆风情的霞飞路(今淮海中路)

租界西部边缘,原来离市中心较远,地段冷僻,因静安寺路(今南京西路)、极司菲尔路(今万航渡路)等路的修建,静安寺与曹家渡逐渐兴旺起来。后来有些工部局董事预先得知租界将扩张和道路建设计划的消息,就在那里低价收购地皮,曾经担任工部局董事的地皮大王哈同即在延安中路北侧,南京西路以南东至陕西北路、西至铜仁路的区域,低价购买了180多亩地皮,后于1904年建成上海最大的私人花园爱俪园。附近一带申园、张园、愚园也相继落成开放,这里便成为林木繁盛,游人络绎的休闲和高档住宅区。1920年代,在公共租界经营的英美商人,纷纷选择在法新租界营建住宅,今复兴中路、衡山路等道路两侧陆续出现欧洲风格的花园住宅、公园和公寓大楼,形成高档住宅区。

华亭路口两侧的英国乡村别墅式住宅

租界东部杨树浦地区,濒临黄浦江,地理条件优越,近代工业所必需的航运、用水条件都十分优越,但在19世纪80年代以前,杨树浦地区几乎没有近代大工业的踪影。大量道路的开拓建设,不仅方便了市中心区域交通往来,促进了中心城区商业的繁荣,并为杨树浦、虹口等周边地区的开发创造了有利条件,1905年后,杨树浦地区迅速崛起,成为上海规模最大、技术最先进、码头和仓储集中的东工业区。

租界与华界的城市面貌形成强烈的对比,引起强烈反响,1867年江南制造局迁往城南高昌庙后,开始在华界修筑近代化道路。

1895年,清政府成立上海南市马路工程局,由道台刘麒祥负责,开始了沿黄浦江的大马路(即后来的外马路)的修筑工程。1897年马路筑成,成为上海华界第一条由政府出资和负责铺筑的大马路。1906年又筑成里马路,与租界外滩滨江道路连接。1914年上海南市拆除老城墙环筑马路,因是华界与法租界的界路,取名法华民国路,从此旧城和租界、城外华界连成一片。随后,上海地方政府在南市区域内填没众多小河浜,筑成方浜中路、西路等马路。

20世纪30年代的外马路

20世纪30年代的里马路

吴淞地区于1898年自开商埠后也开始修筑马路。离县城较远的荒僻之地闸北,地方绅商为抵制租界扩张,也于1900年组建闸北工程总局,首先修筑了南接租界的北河南路(即今河南北路)。在西部今石门二路以北的苏州河上建造了一座“新大桥”,桥北辟南北走向的新大桥路。在新闸桥北边,也开辟一条马路新闸桥路,堵住了租界扩张之路。随后开辟宝山路、海昌路、中兴路等。

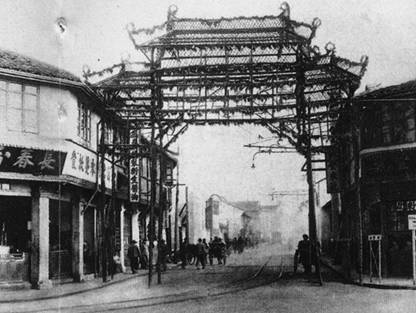

1932年的虬江路宝山路口

到了清末民初,沪西荒僻地的徐家汇地区、闸北地区都已市面大兴,马路平坦。浦东筑路则始于1906年,第一条马路是乡民所筑的自汽船码头至高桥镇的大同路。随后在浦东腹地修建了沈家弄路、源深路等路。1909年巨富叶澄衷在江湾购地建成万国体育会所属的江湾跑马厅,体育会修建了三条通往体育场地的马路----体育会路(今纪念路)、老体育会路(今西体育会路)和新体育会路(今邯郸路)。 为了抑制租界的侵权行为,上海地方政府想了个办法,在上海市周围筑一条联贯南市和闸北的环形马路,将租界的越界路限制在环形马路之内,1927年7月上海特别市政府成立,这条从龙华到闸北交通路的马路逐渐形成,就是现在的中山环路。

1928年中山路开工典礼市长张定璠与淞沪警备司令钱大钧行破土礼

1929年上海市政府想把自己的管辖区建设成不亚于租界的现代化城市,通过了《大上海计划》,在道路规划方面,除江湾市中心干道系统计划外,也积极在南市、浦东等处修筑道路,相继修筑了今四平路、黄兴路、国权路、水电路、浦东大道、浦东南路、国货路等马路,并建成上海市政府大厦、上海市博物馆、图书馆等建筑,后因抗战爆发,这些建筑大多被毁。

20世纪30年代的水电路

建设中的浦东南路

1947年左右的浦东大道

1928年南市中华国货展览会前的煤屑路,后改名国货路

存在问题

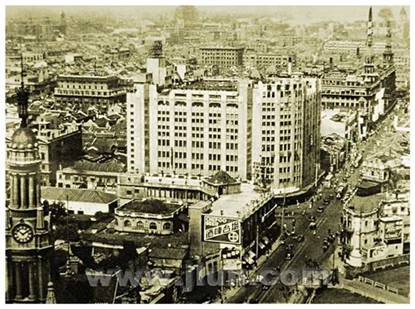

1930年,市区道路总长中,公共租界的道路占46%,法租界占15.07%,华界道路总长38.53%。租界几乎全部是柏油马路,较好的马路有75%集中在租界,华界柏油马路仅有8%。20世纪二三十年代交汇时期,上海建筑也进入繁荣时期,外滩等区域的建筑进行了大规模的改建和重建,形成金融街;南京路大型商业设施也争相耸立;北京东路西段已发展为商贸街,点缀了金城大戏院和北京电影院等娱乐场所,东段已成了银行的世界;金陵东路也演变为商业街。

1935年,公共租界道路总长度增至295.43公里。随着上海高度的增加和工商金融贸易的繁华和交通的繁忙,马路变得狭小了,公共交通问题日益突出,特别是中心地带,每天要通过大量各式各样的车辆以及成千上万的行人。街道拥塞的情况,只有伦敦或纽约的最热闹的街市才能与之相比。但由于各个租界划地分治,道路规划不统一,而且从布局来看,自东向西扩展,道路也由东朝西拓展,故城市中心地区的道路大多为东西向,缺少南北干道。又因一些道路填浜依势而成,路线弯曲,整个城市无法形成整齐、有效的交通网和健全的市政工程设施系统,成为日后制约上海城市建设发展的原因之一

20世纪30年代百货公司建成后俯瞰南京路变得狭窄了

(黎霞)