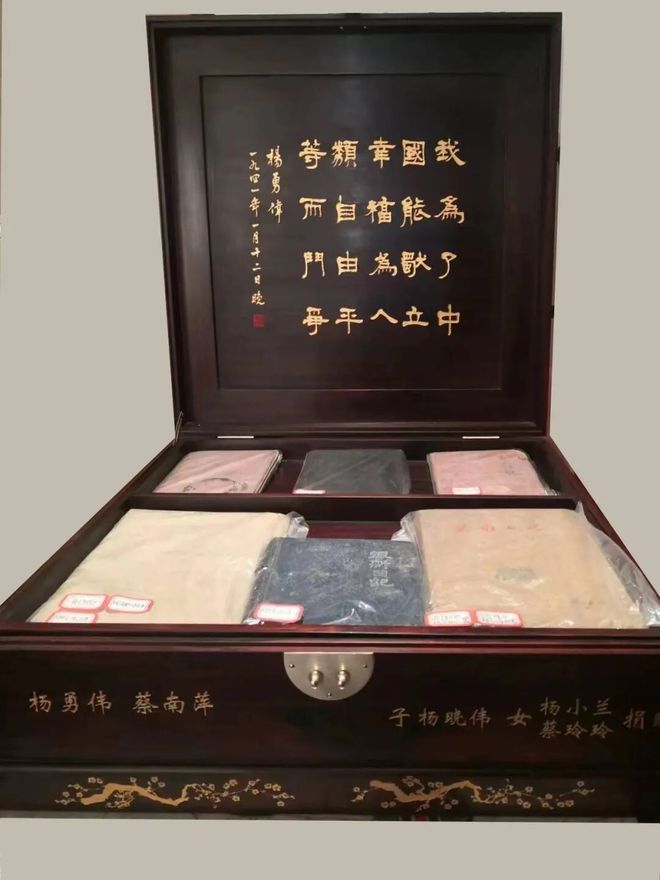

“这些战时日记,是父亲从抗日战争到解放战争这一段人生的重要见证。捐赠给父亲的家乡,让更多的人了解那一段历史。父亲生前常说他只是幸存者,那些牺牲的烈士们才是真正的英雄。”——杨勇伟之子:杨晓伟

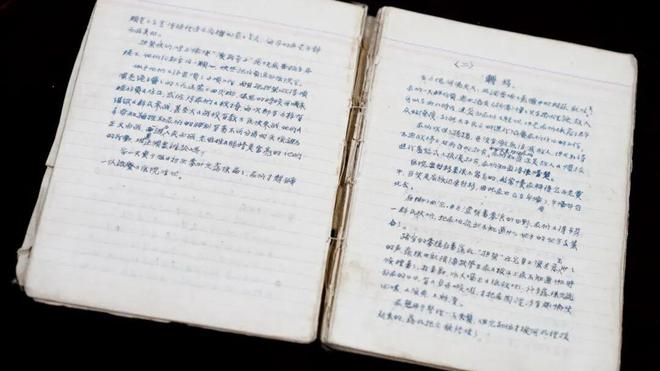

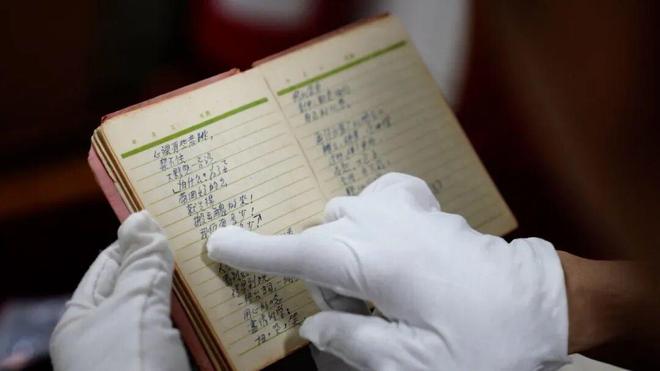

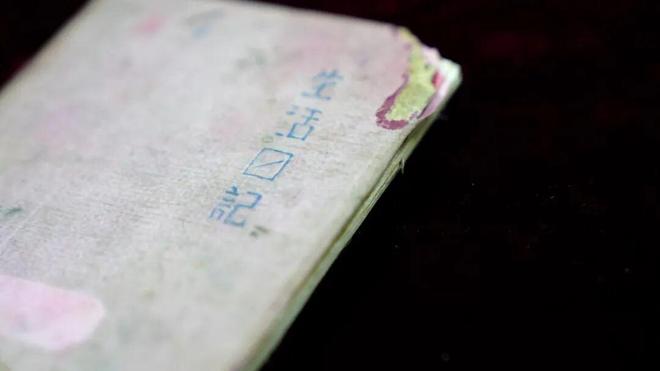

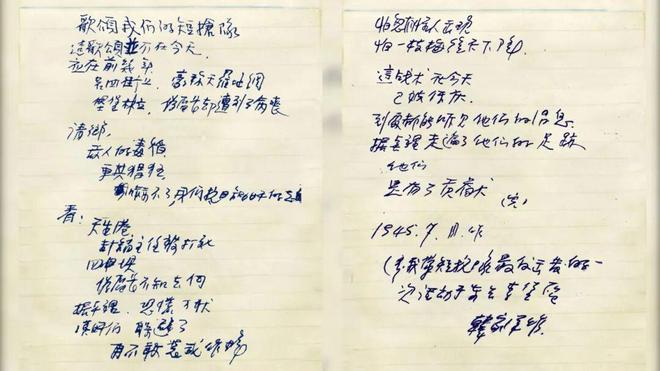

当我们轻轻翻开杨勇伟的战时日记,那一行行工整却又带着战火痕迹的字迹,仿佛是时光的钥匙,瞬间将我们带回到那个动荡不安、战火纷飞的年代。

苦难开端:仇恨与抗争的种子

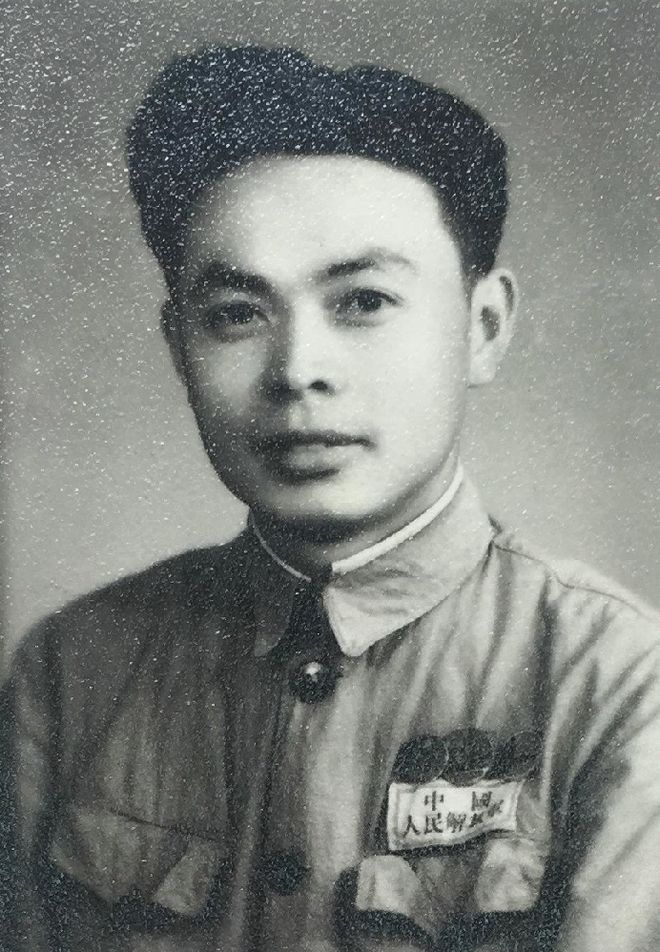

1922年,杨勇伟出生于上海市宝山区顾村镇杨家堰。1937年,“八一三”淞沪抗战爆发,家乡沦为日军进攻上海的必经之路,杨家老少19口人被迫踏上逃难之路。日军的狂轰滥炸,让这个原本幸福的家庭支离破碎。杨晓伟回忆道:“一家人19口走在一起,路上亲人被机枪扫射打死5个,加上后面被炸死饿死,一共死了10个人。”这段惨痛的经历,如同一颗仇恨与抗争的种子,深深埋在了杨勇伟的心中。

杨晓伟说,父亲生前很少主动与家人讲过去战争年代的经历,但即便80多年过去了,他仍能从战时日记中感受到父亲当年豪情万丈的誓言。

投身革命:热血与担当的征程

1940年,在中共党组织的安排下,杨勇伟前往崇明岛参与抗日武装斗争,并很快加入了中国共产党。他的日记里,详细记录了初入队伍时的紧张与兴奋,也真实呈现了战斗的残酷与激烈。

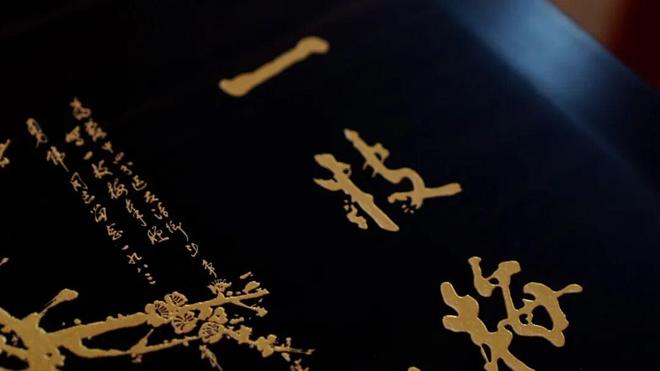

在著名的黄桥战役中,杨勇伟担任连队政治指导员,他身先士卒,带领战士们奋勇杀敌,为战役的胜利立下了汗马功劳。而在抗日战争的反“清乡”斗争中,杨勇伟更是展现出了非凡的智慧和勇气。他率领的南通短枪队多次行动,让日伪军闻风丧胆。每次除掉汉奸或特务后,短枪队会留下一张传单,上书:“飞檐走壁,来无踪,去无影”,署名“一枝梅”。“一枝梅”的名号不胫而走,成为当地老百姓对杨勇伟的美称。

杨晓伟说:“我一辈子只看我父亲哭过一次,是他想起了华林寺之战,我是在军史上才看到,牺牲的很多都是十五六岁、十七八岁的战士,他们一次次冲锋,一次次上刺刀,跑回来饭都来不及吃,都抢着跟董存瑞一样戴红花当突击队员。一场仗下来,100多个小战士和老战士牺牲。父亲说对不起这些孩子,他们死的时候连一顿饱饭都没有吃上,你想想那个年代,他们就是这样的,连顿饱饭都吃不上,99%都没有留下名字,他们也有爹妈……”

牵挂愧疚:亲情与使命的抉择

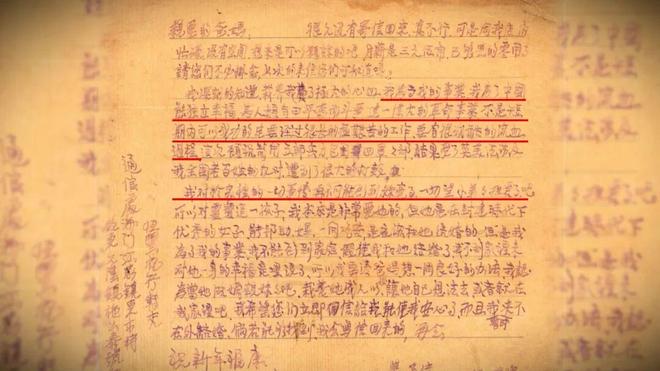

日记中,还藏着杨勇伟对家人的牵挂与愧疚。1941年,他给家中寄去一封信,以在外打工的障眼法,隐晦地告知父母自己从事抗日革命工作。他在信中写道:“我为了我的事业,我为了中国能独立幸福,为人类自由平等而斗争。这一伟大的革命事业,不是短期内可以成功的,定要经过很长的极艰苦的工作。要有很残酷的流血过程……我对于家里的一切,再不可能顾到丝毫了。一切望小弟弟担待了吧。”

杨晓伟说:“奶奶当年对于父亲的不辞而别不能接受,伤心了好久,父亲平时对奶奶特别孝顺,他常常说最对不起的人就是姆妈。”

解放征程:英勇与无畏的写照

解放战争时期,杨勇伟又先后参加了苏中战役、淮海战役、渡江战役以及解放上海的战斗。他在日记中详细记录了每一场战役的经过和自己的感受。那些激烈的战斗场景、战友们的英勇无畏,都跃然纸上。

杨晓伟说:“我爸爸说自己真的是个幸存者,真正的英雄是牺牲的烈士,在他那些回忆录上战士一片片倒下去,真叫血流成河。(苏中战役)第四次总攻冲锋4个小时,4个小时你想想看他们肉搏多少次,杀过来杀过去,一次次冲上去。那一仗是我们全中国解放战争初期,第一次在历次战斗中,消灭一万人以上的敌军,毛主席亲自给华中野战军发电报说:祝贺你们打了一个大胜仗。父亲生前反复交代,把他的骨灰撒到他生前战斗过和战友牺牲的地方,他说要和他们再做战友兄弟。父亲参加创建了两支部队,一个在宝山拼死血拼,一个解放了自己的家乡,他用他自己的付出来回报宝山的老百姓和父老乡亲对他的培养和养育之恩。”

珍贵遗产:历史与精神的传承

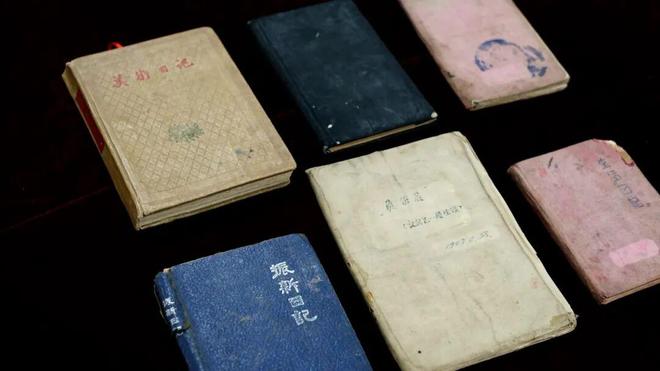

宝山区档案局(馆)不断加强红色档案、名人档案和区域特色档案的征集工作,目前,杨晓伟已先后向区档案馆捐赠了父亲杨勇伟留下的各类书信、手稿、照片、实物、证章等,共计260余件。

宝山区档案馆副馆长方继红表示:“这6本日记,作为档案部门来说,对发挥档案的存史资政育人功能,赓续红色血脉,传承红色基因,发扬伟大的抗战精神有着深厚的意义。”下一步,宝山区档案馆将保存好、利用好这批珍贵红色档案资料,进一步加强馆藏红色档案编研,深化档案文化宣传,讲好档案故事。

如今,杨勇伟的战地日记成了珍贵的历史资料,从日记中,我们看到了一位英雄的成长历程,也看到了那个时代的缩影。这些日记,不仅是杨勇伟个人的记忆,更是中华民族不屈精神的象征。它们将激励着我们在新时代不忘初心,砥砺前行,为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗!

(来源:上海宝山官方微信、“档案春秋”微信号)